-

2020年

湖北美术学院

环境艺术设计系

作品编号87491

作品分类设计

创作年代

2020

作品尺寸90×180cm

400-601-8111

服务时间

周一至周五 9:00 - 17:00

作品描述

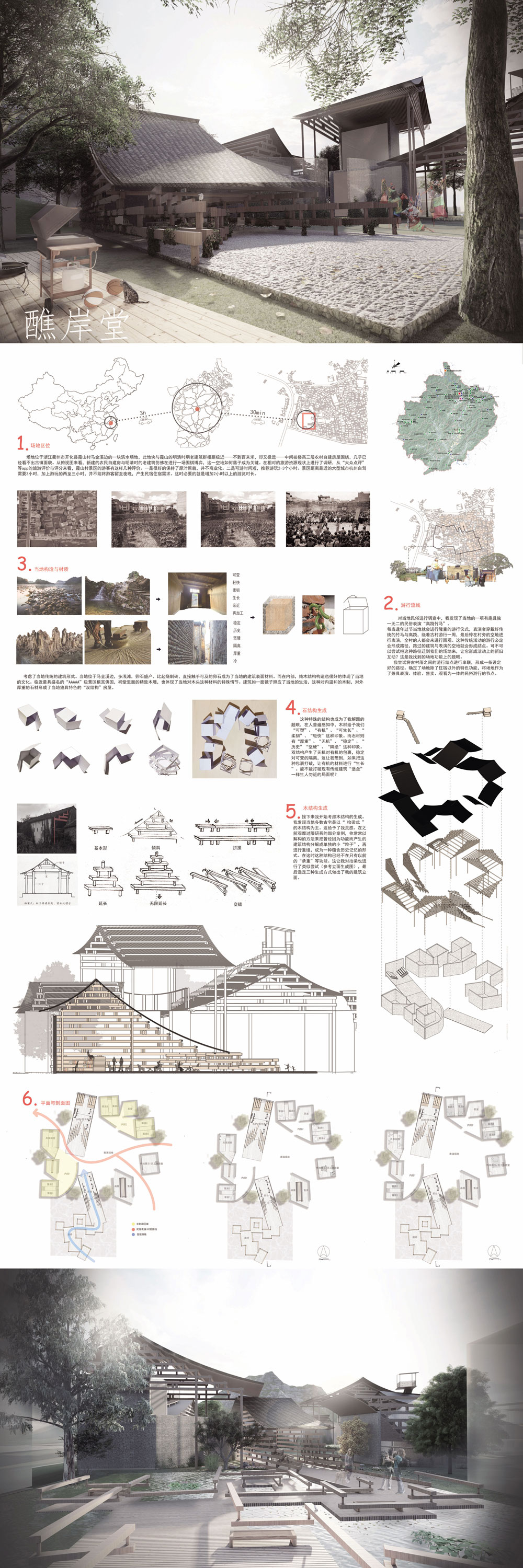

醮岸堂

------入港绿潮深醮岸。

当代的中国现代建筑许多是在于对欧美国家现代建筑理论的学习与形式的模仿,不能否认其价值,但往往会磨灭我们建筑自己的特殊性,丢失了本土的灵魂,引起各个方面的“水土不服”。为了避免这种“嫁接”的现代,我们需要找寻被我们忽略已久的老旧的根茎,而那根茎是什么?我认为是乡村。

在现在乡村面临着土地被大量收购,老旧建筑大量被拆毁的情况。除去被列为保护建筑的“文物”以外,大量沉淀厚重历史与生活的房屋被推倒。“文物”固然重要也只是死物,被关在博物馆中的物件注定是脱离时代的。真正还有生长的可能的实际上就是还在使用的,还融入在人们生活中的住宅。不同地域的住宅特性体现了当地独特的自然风光、风土人情、民俗历史与生活方式,宛如树木的年轮,记忆着沉淀的本土历史。如何依照过去的痕迹生长出最外一圈的新年轮?这是我这次思考的主题。

我选择了浙江衢州市开化县霞山村马金溪边的一块滨水场地,此地块与霞山的明清时期老建筑群相距极近——不到百来米,却又极远——中间被楼高三层农村自建房屋围绕,几乎已经看不出古镇面貌。从俯视图来看,新建的农民自建房与明清时的老建筑仿佛在进行一场围棋博弈,这一空地如何落子成为关键。

由于所在场地与古镇被农民自建房相隔,视野受到严格限制,我起初希望将古建传统建筑形式“引导”到空地,与整个村落进行串联,形成新与旧的对话的方式难以推进。于是我进行了更深层的调研:如果地域上新旧无法产生互动,那能不能在生活方式,传统民俗上互动?能否把古村居住的人的生活串联到新的场地来?

对当地民俗进行调查中,我发现了当地的一项有趣且独一无二的民俗表演“高跷竹马”

每当逢年过节当地就会进行隆重的游行仪式,表演者穿戴好传统的竹马与高跷,绕着古村游行一周,最后停在村旁的空地进行表演,全村的人都会来进行围观。这种传统活动的游行必定会形成路径,路过的建筑与表演的空地就会形成结点。可不可以尝试把这种路径迁到我们的场地来,让它形成活动上的新旧互动?这是我找到的场地功能上的题眼。

在相对的旅游资源现状上我也进行了调研,从“大众点评”等app的旅游评价与评分来看,霞山村景区的游客有这样几种评价。一是很好的保持了原汁原貌,并不商业化。二是可游时间短,推荐游玩2-3个小时。景区距离最近的大型城市杭州自驾需要3小时,加上游玩的两至三小时,并不能将游客留至夜晚,产生民宿住宿需求。这时必要的就是增加2小时以上的游览时长。这时候在有限的景点中活动就起到了很好的作用,“民俗+民俗”的结合可以,增加本土民宿特色。同时衍生出民俗高跷的游客体验,平时排练节目的场地,高跷相关工艺品的储藏展示与售卖,也可以非常好的延长产业链。

结合上面两点,我确定了场地除了住宿以外的特色功能,将场地作为了兼具表演、体验、售卖、观看为一体的民俗游行的节点。接下来我开始挖掘建筑形式,和场地特点。在这点上我对当地本土建筑进行了挖掘,同时找出了场地特殊性。

首先是场地,鉴于场地三面为农村自建房挡住景色,一面向水是唯一的观景方向,我开始考虑建造一个向水的半围合型的院落,将游客的视线固定在院内和溪边。其次是我希望场地可以在观景上与古镇产生呼应,于是我考虑局部太高形成观景台。

二是考虑了当地传统的建筑形式。当地位于马金溪边,多浅滩,卵石盛产。比起烧制砖,直接触手可及的卵石成为了当地的建筑表面材料。而在内部,纯木结构构造也很好的体现了当地的文化。临近最具盛名的“AAAAA”级景区根宫佛国,祠堂里面的精致木雕,也体现了当地对木头这种材料的特殊情节。建筑如一面镜子照应了当地的生活,这种对内温和的木制,对外厚重的石材形成了当地独具特色的“双结构”房屋。

这种特殊的结构也成为了我解题的题眼,在人普遍感知中,木材给予我们“可塑”、“有机”、“可生长”、“柔韧”、“轻快”这种印象。而石材则有“厚重”、“无机”、“稳定”、“历史”“坚硬”、“隔绝”这种印象。双结构产生了无机对有机的包裹,稳定对可变的隔离,这让我想到,如果把这种包裹打破,让有机的材料进行“生长”。能不能打破现有传统建筑“堡垒”一样生人勿近的局面呢?

于是我开始进行了一些尝试,模仿了现有的坚硬盒子被打开的场景,进行维护做出了纸模实验。对木制建筑的建筑的结构进行了设想。

接下来我开始考虑木结构的生成。我发现当地多数古宅是以“抬梁式”的木结构为主。这给予了我灵感。在之前观摩过隈研吾的部分案例,他常常以解构的方法来把曾经因为功能而产生的建筑结构分解成单独的小“粒子”,再进行重组,成为一种蕴含历史记忆的形式。在这时这种结构已经不在只有以前的“承重”等功能。这让我对抬梁也进行了类似尝试(参考立面生成图),最后选定三种生成方式做出了我的建筑立面。

最后是功能与交通流线的分布,作为一种“民俗+民宿”的新形式,除了普通的“住宿”“餐饮”“前台”等空间外,民俗排练,表演,体验,售卖。演员的休息等特殊功能也要一并考虑。这是我将现有的建筑围合做成了三个组团“私密”“公共”和“交通”。以此来安放功能。同时我也考虑到将当地村民的地块占用,希望以另一种还给当地村名,所以希望在平时兼具村民的公共活动空间的功能。(具体看功能分区草图)

在面水的一边,我尽量保留这个难得的南面风景。将建筑做成北高南地的坡型。既在空间上疏解南侧的拥挤,同时在形式上宛若“船榭”倚靠在岸边。

最后我命名为“醮岸堂”取自杜牧对江苏河岸的描写“入港绿潮深醮岸”。一是表示木制材料倚靠岸边仿佛在“醮”着清澈的马金溪。另一方面也体现出状若船坞的建筑形态使场地宛若港湾。

同类参展作品

Similar Works